微信扫码,了解详情

微信扫码,了解详情

十年前,人们习惯在书店里为纸质书籍买单;五年前,互联网上免费知识铺天盖地;而如今,越来越多人开始为一节线上课程、一场专家直播或一份深度报告付费。这种行为的本质已悄然变化——付费知识不再只是“购买信息”,而逐渐演变为一种对个人能力的长期投资。从职场新人斥资报名编程课,到企业高管订阅商业趋势分析,再到全职妈妈学习家庭教育方法论,这些看似零散的消费选择背后,隐藏着一场集体性的认知升级。人们开始意识到,知识不仅是消费品,更是能带来复利回报的“资产”。

早期的知识付费多围绕短期需求展开:学一项技能、解决某个具体问题。例如,有人购买Excel速成课应对工作汇报,有人订阅减肥食谱应对健康焦虑。这类行为本质是“工具性消费”,目标明确但视野局限。

如今,用户更倾向于选择能带来持续价值的内容。例如,系统化的行业课程、方法论训练,甚至通识教育类产品。某金融从业者坦言:“我购买经济学专栏不是为了应付考试,而是为了构建分析框架,未来十年都用得上。”这种转变背后,是用户对知识“复利效应”的认可——越早积累,长期收益越高。

知识付费最初的火爆,与“认知焦虑”密不可分。信息爆炸时代,人们害怕落后,急于通过付费填补知识缺口。但焦虑驱动的消费往往伴随冲动性,例如囤积未学的课程。

而投资型用户则更关注“自我实现”。他们选择知识产品时,会评估其与个人职业规划、兴趣发展的契合度。例如,一位设计师不仅学习软件操作课,还付费参与艺术史讲座,因为“审美素养决定职业天花板”。这种选择折射出马斯洛需求理论中的高阶追求——通过知识投资实现潜能更大化。

当学历通胀成为常态,单纯依靠文凭已难以立足。某招聘平台数据显示,73%的雇主更看重候选人的持续学习能力。知识投资成为职场人保持竞争力的核心策略:程序员学习产品思维,销售人员研究心理学,管理者深耕数据分析……职业赛道的跨界与融合,迫使个体通过付费知识构建“复合型能力”。

传统教育体系强调标准化,而知识付费提供了个性化解决方案。例如,小鹅通等技术支持平台,帮助教育机构将内容拆解为模块化产品,用户可自由组合学习路径。一名自由职业者表示:“我不需要完整学位,但需要精准补足商业谈判和税务知识。”这种按需定制的学习模式,重塑了人们对“教育”的定义。

联合国教科文组织早将“终身学习”列为21世纪生存技能。知识付费的便捷性(如移动端学习、碎片化吸收)降低了持续学习的门槛。一位退休教师的故事颇具代表性:她通过线上平台学习短视频制作,不仅记录生活,还成为老年群体的“知识分享者”。这种从“学以致用”到“学以赋能”的转变,折射出社会对知识价值的重新评估。

早期知识付费依赖名人效应和营销噱头,导致内容同质化严重。如今,用户更青睐有深度、能迭代的产品。例如,某平台将法律课程升级为“年度会员制”,提供案例更新和社群答疑,复购率大幅提升。市场倒逼生产者从“卖课”转向“运营知识生命周期”。

调研显示,61%的用户愿意为优质内容支付溢价,但会严格评估讲者背景、课程大纲和用户评价。某职场社群发起“课程避坑指南”,成员自发拆解课程含金量,甚至计算“单位知识点成本”。这种理性决策模式,推动市场形成“优质优价”的良性循环。

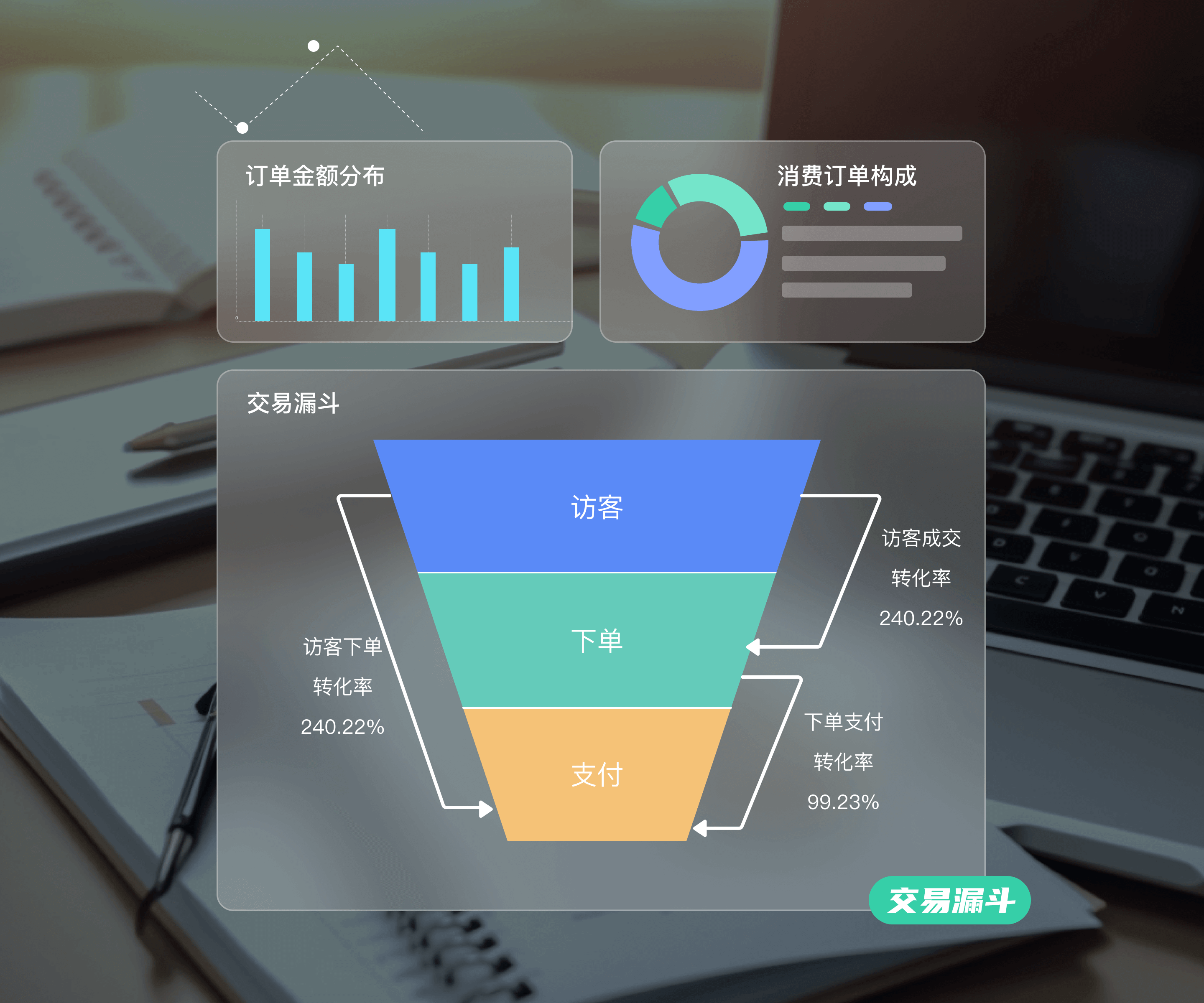

以小鹅通为例,其技术解决方案不仅支持内容交付,还提供用户行为分析工具,帮助创作者优化产品。例如,某财经自媒体通过数据分析发现,用户对“经济周期实操指南”的需求远超预期,遂调整内容重心,单月营收增长翻倍。平台与创作者的深度协同,正在构建更可持续的知识生态。

当人们为知识付费时,本质上是在为两件事买单:一是解决问题的具体方案,二是对未来自我的预期。前者是消费,后者是投资。

这场认知革命的深远意义,或许远超商业范畴。它让个体在快速变迁的时代中,找到锚定自身价值的坐标系;也让知识真正流动起来,从封闭的学术高塔,下沉至每个普通人的生活场景。当更多人将知识视为“资产”而非“消耗品”,我们或许正在接近一个更富创造力的社会图景——在那里,学习不再是压力驱动的被动行为,而是个体生长与社会进步的共同燃料。