微信扫码,了解详情

微信扫码,了解详情

企业培训工具的普及,让知识传递变得触手可及。然而,许多企业发现,投入大量资源后,培训效果却难以量化——员工参与率低、知识转化率不足、工具使用率参差不齐等问题频现。这种现象背后,往往是缺乏科学评估体系和动态优化机制导致的资源错配。如何从海量工具中筛选出高效益选项?如何让每一分投入都精准作用于目标?答案在于建立“评估-反馈-优化”的闭环管理模式。

在评估企业培训工具的效益时,首先需要设定明确的评估指标。常见的评估维度包括:

投入产出比(ROI):衡量企业在培训工具上的投入与实际产出之间的关系。通过计算每单位投入带来的收益,企业可以直观地了解工具的经济效益。

培训效果转化率:评估培训内容在实际工作中的应用情况。例如,通过对员工在培训前后的绩效对比,分析培训工具对员工能力提升的实际影响。

用户满意度:通过调查问卷或反馈数据,了解员工对培训工具的使用体验和认可度。这不仅能反映工具的易用性,还能为改进提供方向。

评估体系的建立不仅仅是简单的数据收集,还需要从多个维度获取信息。例如,从管理层的角度评估工具对企业战略的支持程度,从一线员工的角度评估工具的实际操作体验,以及从技术团队的角度评估工具的稳定性和维护成本。通过综合分析这些数据,企业能够更全面地理解培训工具的效益。

企业培训工具的成本通常包括一次性购买费用、维护费用、技术支持费用以及培训师和员工的参与成本。通过详细梳理这些成本,企业可以更清晰地了解工具的实际支出。例如,某些工具可能初期投入较低,但长期维护费用较高;而另一些工具虽然初期投入较大,但长期使用效益显著。

投入产出比的分析不仅关注成本本身,还需要结合工具带来的实际价值。例如,某款培训工具通过提升员工技能,直接带动了企业的生产效率提升和销售额增长。这种情况下,工具的成本投入可以被视为一种长期投资,而不是单纯的支出。

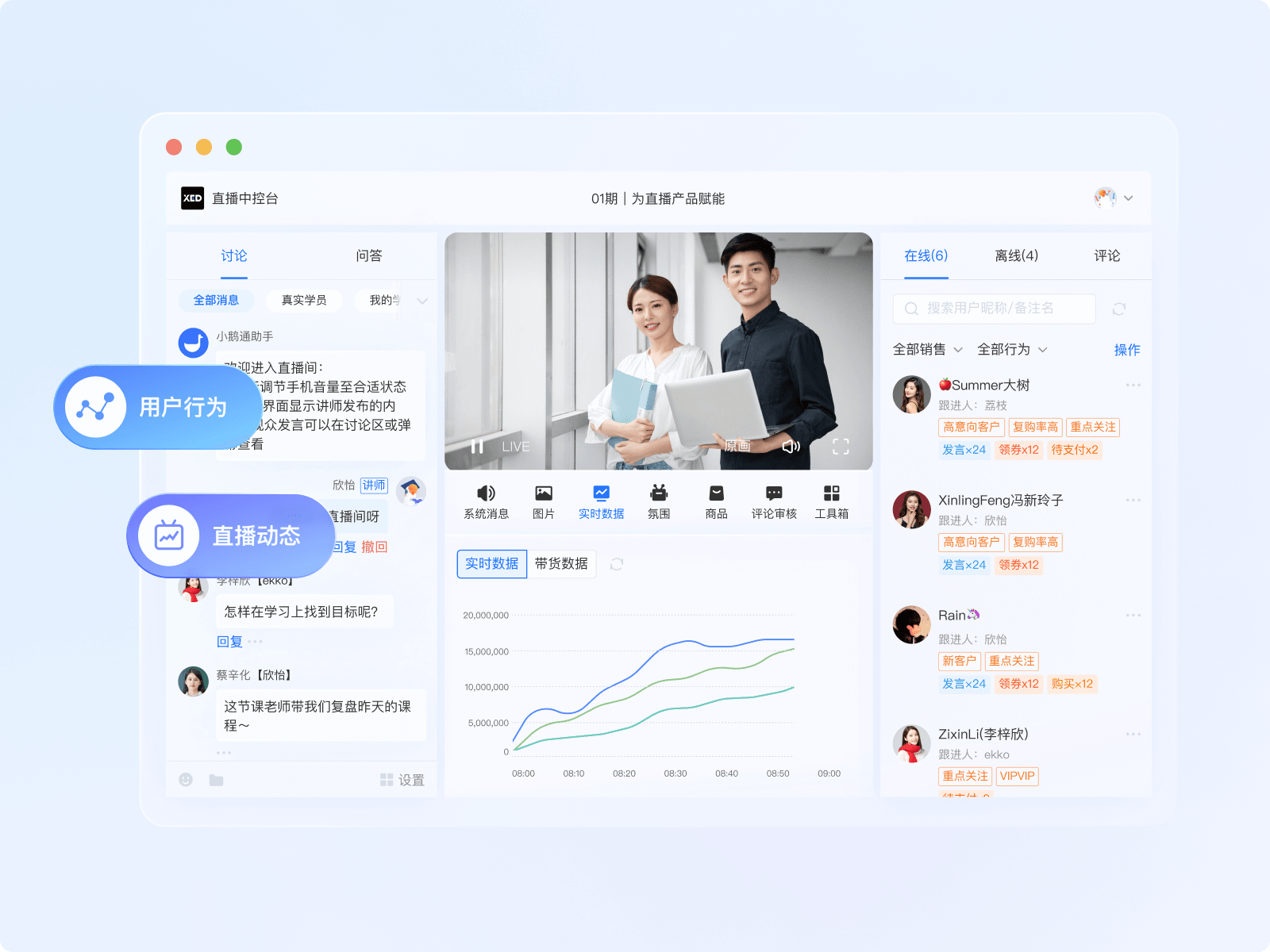

许多企业培训工具的设计侧重于知识的传递,却忽略了知识的应用环节。实际上,培训效果的真正体现在于员工能否将所学内容运用到实际工作中。因此,在评估培训工具时,必须关注其是否具备促进学习与应用衔接的功能。例如,某些工具提供了即时的实践场景模拟,帮助员工在培训过程中直接体验和掌握工作技能。

培训效果的转化并非一蹴而就,而是需要长期的跟踪和反馈。通过建立完善的反馈机制,企业可以及时了解员工在实际工作中遇到的问题,并根据反馈优化培训内容和工具选择。例如,定期组织员工讨论会,分享培训心得和应用经验,能够有效提升培训的实际效果。

企业在选择培训工具时,应优先考虑那些具备高度灵活性和定制化能力的工具。这类工具能够根据企业的实际需求进行调整,避免资源的浪费。例如,某些工具提供了模块化设计,企业可以根据自身业务特点灵活组合功能模块,满足不同部门和岗位的培训需求。

在实际应用中,技术支持和服务也是影响工具效益的重要因素。一款功能强大的工具如果缺乏及时的技术支持,可能会导致使用体验不佳,甚至影响培训进度。因此,在选择工具时,企业应充分考察供应商的技术支持能力和服务质量。

科学的评估体系和优化策略是提升企业培训工具效益的关键。因此,企业培训工具的终极目标,并非简单传递知识,而是通过精准的数据洞察与持续优化,推动组织能力的系统性升级。当工具选择从“跟风采购”转向“科学适配”,当评估体系从“模糊感知”进化为“量化分析”,企业才能真正将培训资源转化为竞争力内核。正如管理学大师彼得·德鲁克所言:“效率是正确地做事,效益是做正确的事。”在培训工具的赛道上,唯有以效益为锚点,方能在数字化转型中锚定价值,驱动组织向更高维度跃迁。