知识付费工具的兴起,让原本无形的知识被量化、被交易。无论是专业课程、技能培训,还是碎片化的经验分享,内容生产者只需点击“发布”,便能将个人认知转化为商品。但在这看似繁荣的市场背后,创作者的真实生存状态却如同一场无声的博弈:平台规则主导流量分配,算法机制筛选内容价值,用户偏好决定收益天花板。当知识成为标价商品,谁在为内容生产者支付真正的“成本”?

知识付费工具简化了内容分发流程,却也重塑了创作者的生存逻辑。过去,内容生产者的价值由专业深度或用户口碑决定;如今,平台的分成机制、流量规则成为衡量价值的标尺。以某头部平台为例,创作者的收入通常与播放量、完播率等数据强绑定,而用户实际付费意愿仅占收入模型的一部分。

更严峻的是,知识生产的成本与收益逐渐失衡。一名职业课程开发者透露:“制作一门系统课需要数月调研和反复打磨,但用户更倾向于购买低价碎片化内容。”这种“薄利多销”的模式迫使许多创作者转向高频、短平快的内容生产,导致同质化加剧。与此同时,平台对优质内容的扶持力度有限,例如某知名工具的分成比例中,平台抽成高达30%-50%,而创作者的长期收益缺乏保障。

知识付费工具的核心竞争力在于流量分配权。平台的算法机制如同一只看不见的手,既决定内容的曝光度,也塑造用户的消费习惯。例如,某工具通过“热门标签”和“相似推荐”功能,将流量集中导向少数头部创作者,而中腰部创作者即便内容优质,也难逃“数据冷启动”的困境。

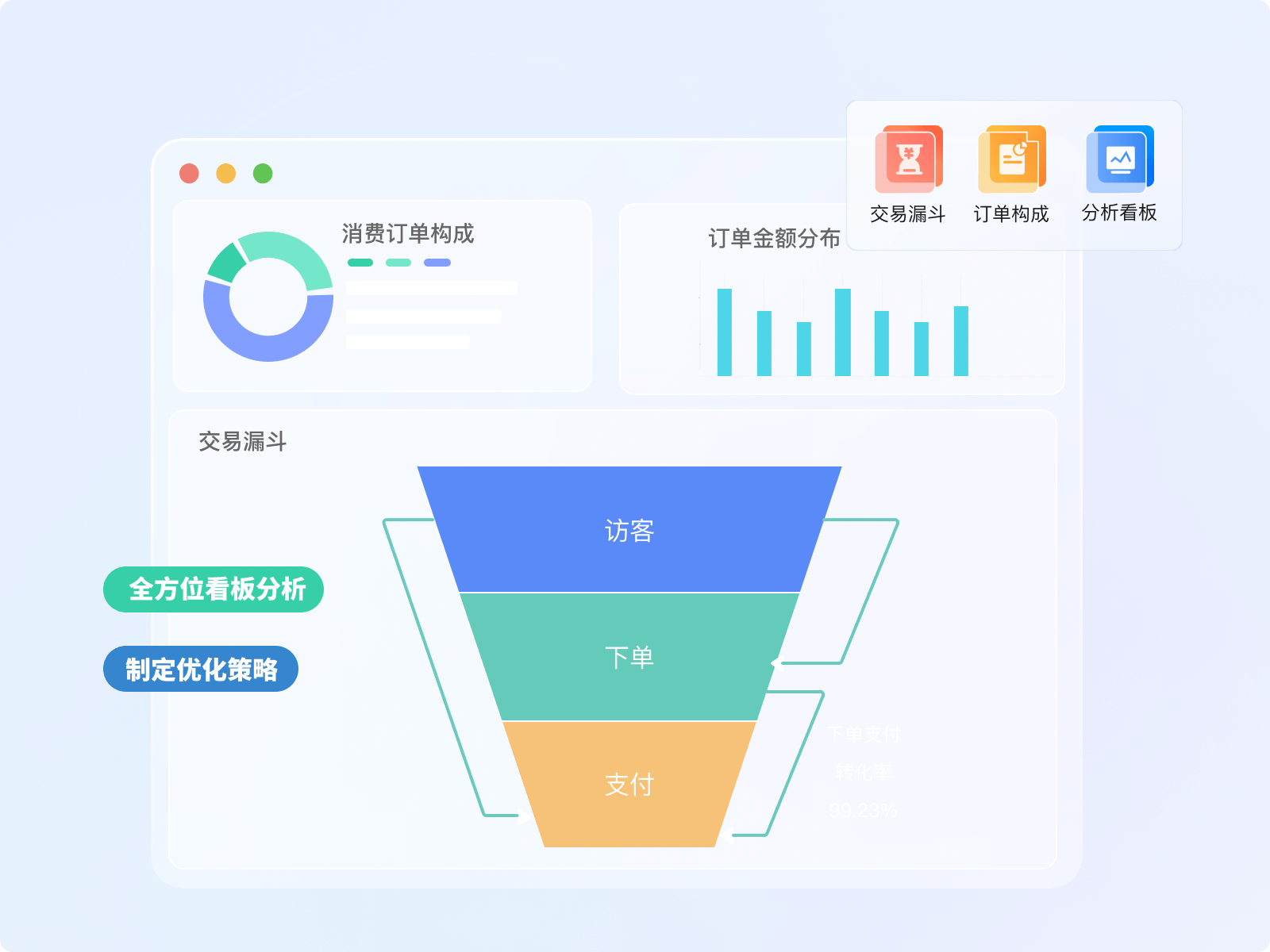

面对算法的“暴政”,创作者开始探索反制策略。一部分人选择“多平台分发”,通过小红书、B站、视频号等渠道分散风险;另一部分则借助工具自身的数据分析功能,精准定位用户需求。例如,小鹅通提供的用户画像工具,帮助创作者根据地域、年龄、兴趣等维度调整内容方向,以适配算法偏好。

知识付费工具的便捷性催生了内容生态的“两极分化”。一方面,低门槛创作吸引大量用户涌入,生活技巧、职场速成类内容泛滥;另一方面,需要长期投入的深度课程因用户耐心不足而逐渐边缘化。某调研显示,超过60%的用户更愿意为“10分钟学会一项技能”的短视频付费,而非系统化学习。这种趋势导致内容价值评估体系扭曲。以某音频平台为例,情感鸡汤类节目的播放量常年稳居榜首,而学术类课程即便有专业背书,也难逃“叫好不叫座”的命运。一位历史学者坦言:“平台算法更倾向推荐情绪化标题和热门话题,严谨内容反而被贴上‘小众’标签。”

打破知识付费工具对内容生态的垄断,需要重新定义创作者与平台的关系。一种可能的路径是“去中心化社区”。例如,部分工具开始尝试“创作者自治社群”,由用户直接投票决定内容推荐优先级,减少算法干预。小鹅通近期推出的“知识圈”功能,便允许创作者建立私域社群,通过直播、问答等形式增强用户黏性,降低对公域流量的依赖。另一种探索是“协作共创”。例如,某平台引入“众包生产”模式,用户可参与课程选题、内容审核甚至收益分成,形成“生产者-消费者”身份融合的生态链。这种模式不仅提升了内容多样性,也让创作者的劳动价值得到更直接的回馈。

知识付费工具的初衷,本应是让优质内容获得应有的回报。然而,当算法与流量成为衡量知识的唯一尺度,当创作者在数据焦虑中疲于奔命,我们需要重新思考:知识的价值究竟该由谁定义?或许,答案不在于更精准的算法或更高的分成比例,而在于重建一个尊重创作本质的生态——让深度思考不被流量裹挟,让专业价值不被快餐内容淹没,让每一份知识的生产者,都能在公平的规则下获得尊严与回报。